マスターtoアーティスト

平田哲生(ひらた てつお)

デザイン学部教授

- 1949年

- 三重県生まれ

- 1973年

- 九州芸術工科大学卒業

- 1982年

- 名古屋芸術大学教員

- 2001年

- 名古屋芸術大学デザイン学部教授

■デザイン及び展覧会

- 1983年

- 学生たちとシェルター(小屋)の設計をし、山の中に実際に建築(文部省研究助成)

- 1987年

- デザインフォーラム'87 入選 東京 日本デザインコミッティー

- 1988年

- アテネ会館図書室(三重県桑名市)、増築設計

- 1990年

- 旭川国際家具デザインコンペティション入選

- 1993年

- Green Design in Yamagata 奨励賞

- 1994年

- 富山プロダクトデザインコンペティション 優秀賞

- 1997年10月

- 時のうつろい展 名古屋市民ギャラリー インスタレーション

- 2000年4月〜

- 幼稚園の椅子プロジェクト 名古屋芸術大学BEギャラリー、名古屋市アートポート他

- 2001年7月

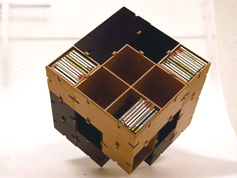

- Museum Box展「ZONEギャラリー」フィールドワーク 考現学

- 2001年9月

- Wood Design Creation展 国際デザインセンター 主催

- 中部デザイン団体協議会 家具デザイン

- 2001年1月

- 20世紀の建築文化遺産展 名古屋市民ギャラリー

- ファン・デ・ナゴヤ美術展/名古屋市文化基金事業

- フィールドワークに基づくインスタレーション

- 2002年10月

- 東京デザイナーズブロック参加 Macla 家具デザイン

- 2003年10月

- 東京デザイナーズブロック参加 wafers+biscuit 家具デザイン

- 2004年10月

- 東京デザイナーズブロック参加 peanut 家具デザイン

- 2007年4月〜

- (株)天童木工との産学協同プロジェクト 企画運営

- 2007年5月

- 常滑アート&デザイン工場「利助 三信 佐平治」企画運営/参加

- 2008年10月

- 常滑フィールドトリップ2008 参加

- 2009年10月

- 常滑フィールドトリップ2009 企画運営/参加

■出版、寄稿

- 1989年

- 「転用のデザイン」 野外活動研究会 共著

- 1994年10月

- 「公共空間のデザイン」 大成出版社 共著

- 〜2002年12月

- 毎日新聞「不思議いっぱい」野外活動研究会のメンバーと連載

- 2003年3月

- 「目からウロコの日常物観察」 農文協 共著

■プロジェクト

- 2002年6月〜

- 「西春町中心市街地活性化大学連携交流事業」委託研究 西春日井郡西春町

- 2003年2月

- 「昭和のくらし展」 名古屋市中村区 名鉄百貨店

- 2008年4月〜

- 名古屋市文化振興事業団 評議員

- 2003年

- 都市景観デザインにかかわる委員

- 名古屋市(2003年度まで)、一宮市(2004年度まで)

デザイン会社勤務を経て独立。家具デザインをメインとしながら、野外活動研究会に参加。フィールドワークを行い、道具と人のかかわりを観察し続ける。

変化

コストコがオープンする前の常滑。本学、常滑工房隣の建物の2階にあるアトリエ兼ギャラリー兼倉庫にお邪魔したのは、ひたすら暑かった今年の夏でもとびきり暑い日だった。アトリエには冷房がなく、汗はシャツを湿らせた。それでも時折、風が細い路地を吹き抜け、海から涼しさを運んでくれた。子どもの頃の夏はこんなだった、と常滑になぜか懐かしさを覚えた。

「野外研をやってからそうなったのか、自分からそういうものに目が行っていたのかわからないけど、僕のところには古いものが集まってくるんですよ」 倉庫には、文字通り、無数の古道具たちが保管されている。アトリエにある円卓は、真ん中に巨大な火鉢が据えられているが、これもいただいたものだそう。火鉢を囲むテーブル部分は間伐材で作られている。思えばこの建物自体も、今は使われなくなった土管の製造工場を借り受けたもの。徹底しているではないか。

古いものに興味を持つようになったのは、東京のデザイン会社に勤めていた1970年代だった。仕事場の近く、銀座1丁目の角にお茶屋があった。ある日、そこに使われなくなった大きな木の茶箱がいくつも積まれて売られていた。白木で白い紙が貼られ内側は錫貼り。茶箱自体が魅力的に映ったのに加え、銀座の真ん中に、突然、田舎の雑貨屋が出現したような光景が面白く、つい買ってしまったという。寮住まいだったその頃は家財道具もなく、プレゼンで使用済みになったボードや酒屋でもらった酒瓶を入れる木のケースを組み合わせ、自分用の家具を作っていた。1960年代〜70年代、世の中が急速に変わっていった時代。東京には新しいものが次々生まれ古いものは捨てられと、街も生活もめまぐるしく変化していった。そんな中で出会った白木の茶箱に魅せられ、そこから、彼の中でも何かが変わった。ほどなくして、退職してしまう。「はっと気が付いて、自分が本当に好きなことがほかにあるなと思ったんだよね。古いものが持っている、新しいものでは作り得ないもの。そこに目がいった。やっていた仕事は一生続けることじゃなくて、ほかにやることがあるだろうなと思ってたね」

常滑の街には、瓶を埋め込んだ塀や焼き物の土管を敷き詰めた路地が至るところで見られる。道具が本来の使われ方から離れ、別の形で利用されている。廃物利用から始まったことだと思われるが、こうした光景が常滑の街のアクセントになり訪れる人々を魅了している。そこにあるのは、美しさや工夫の面白さに加え、かつての多くの人の営みを想像させる生活の郷愁である。氏が長年関わってきた“リデザイン”とまったく同じことと思えた。クリエ幼稚園から廃棄される椅子を利用した「幼稚園の椅子プロジェクト」や一連の「re-design」の活動も、転用された機能そのものよりも、かつて子どもたちが使った椅子や机という事実が作品を彩り鮮やかなものにしている。“もの”そのものに対する愛惜とそれを使った人々の記憶が、興味の対象と思われた。しかし、それは違っていた。「古いものがあって、それをそのまま骨董的にみるのもいいかもしれないけど、今のセンスで別のものに変える。変えていくことが面白いんだよね」

「“もの”を作り変えることを考えるとき、自分でここがいいと思ったところを残しながら作り変える。その違いが面白い。彼はここを見ているんだな、別の子はここを見てるんだなと、当然、人によって見ていることや価値観も違ってくる。考えることも変わってくる」 人と“もの”が変わることの面白さを何度も口にした。興味の対象は、変化することだった。人の生活が変化していったことにより、道具は作り替えられ変わっていった。逆に、ものを作り変えることにより、人も変化する。課題に取り組み、人と接することで、学生たちも変わる。「僕自身も変わった。名芸大に行って、いろんな先生に出会ってまた変わった。絶対にそうだと思うよ」 “もの”を通して見ていたのは、人間の変化だったのだ。